적응증 늘리고 병원은 시술 압박…'성장통' 반박도

상당수 의사들은 이같은 문제가 예고된 것이었으며, 이제라도 의학적 양심으로 바로 잡아야 한다고 주장하지만 일각에서는 첨단 의학 발전을 위한 성장통일 뿐이라고 맞서고 있다.

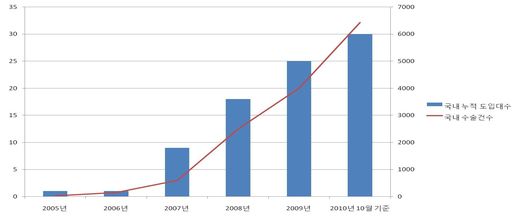

로봇수술, 6년간의 열풍

A대학병원 보직자는 12일 "사실 국내에 로봇수술 붐이 불면서부터 조마조마 했던 게 사실"이라며 "지금 일고 있는 논란은 대다수의 교수들이 우려했고, 경고했던 문제였다"고 운을 띄웠다.

그는 이어 "모두가 굶주리고 있는데 고기가 하나 떨어지니 전국 모든 병원들이 몰려들어 물어 뜯었던 것"이라며 "누군가는 썩은 부위를 먹고 배탈이 날 수 밖에 없었다"고 설명했다.

현재까지 국내에 도입된 로봇수술 기기 다빈치는 총 33대. 2005년 국내 최초로 다빈치가 도입된지 5년만에 전국 대학병원 중 절반 가량이 로봇수술에 뛰어든 셈이다.

이같은 경향은 세브란스병원의 성공과 무관하지 않다.

세브란스병원은 국내 최초로 로봇수술을 도입한 이래 매년 1천례씩 수술을 하면서 로봇수술의 메카로 부상했다. 이를 통해 첨단 병원이라는 이미지를 확고하게 구축한 것도 사실이다.

그러자 여기에 자극 받은 대학병원들이 다빈치 도입을 서둘렀고 이제 대다수 대학병원들이 기기를 도입하거나 도입할 계획이다.

누가 치즈를 옮겼나…수술 내몰리는 의사들

하지만 이러한 로봇전쟁에서 기쁨을 맛본 대학병원들은 극히 드문 것이 현실이다. 환자 유출을 막기 위한 대항마가 오히려 자충수가 돼 돌아온 경우가 많다.

서울의 C대학병원도 상황은 마찬가지. 다빈치를 도입한지 1년이 넘었지만 수술건수는 80례에 불과하다. 한달에 불과 6~7건의 수술을 한 것이다.

다빈치를 구입할때 초기비용은 30억원에 달한다. 또한 로봇팔 교체 등 유지보수 비용이 한달 평균 1300만~1500만원 정도가 소요된다.

전문가들은 이러한 비용에 인건비를 합산할 경우 한달에 최소 70건 이상 수술을 해야 손익분기를 맞출 수 있다고 보고 있다.

그러나 이 정도 수술을 시행하고 있는 병원은 세브란스병원과, 서울대병원, 서울아산병원, 분당서울대병원 정도에 불과하다. 결국 나머지 대학들은 적자에 시달릴 가능성이 없지 않다.

이러한 상황이 벌어지자 일부 대학병원들은 교수들을 압박하기 시작했다. 로봇수술을 노골적으로 강요하고 있다는 증언도 나오고 있다.

모 대학병원 외과 교수는 "우리 병원만 해도 로봇수술장비인 다빈치를 도입한 후 경영진들이 이왕 수술할거면 개복수술이나 복강경수술을 하지 말고 로봇수술을 하라고 노골적으로 종용하고 있다"고 털어놨다.

그는 "개복술이나 복강경수술은 해 봐야 돈이 안되니까 수천만원을 받을 수 있는 로봇수술을 하라는 것"이라면서 "이렇게 하면 병원은 돈을 벌겠지만 환자를 속이는 것"이라고 꼬집었다.

"제어 기능 잃었다"vs"발전 위한 성장통"

최근 늘고 있는 로봇수술 피해 사례는 이러한 이유가 한몫 하고 있다는 지적이 많다. 경영 실적에 대한 부담으로 로봇수술을 강권하는 분위기가 부정적인 결과로 나타나고 있는 것이다.

E대학병원 비뇨기과 교수는 "사실 다빈치는 전립선암 등 비뇨기 질환에 특화된 기기"라며 "이를 가지고 자꾸 적응증을 넓혀 가니 사고가 나는 것 아니냐"고 지적했다.

그는 이어 "교수들이 합리적으로 수술법을 선정해야 하는데 위(경영진)에서 자꾸 몰아대니 이성적인 판단을 내리지 못하고 있다"며 "이는 의학적으로도, 윤리적으로도 인정할 수 없는 이야기"라고 환기시켰다.

하지만 이를 반박하는 주장도 만만치 않다. 복강경도 무수한 시행착오 끝에 지금에 이르렀다는 것이다.

F대학병원 외과 교수는 "현재 로봇수술을 복강경과 비교하지만 복강경은 이미 수십년간 노하우가 쌓인 수술법"이라며 "이제 걸음마를 떼는 로봇수술과 성인이 된 복강경을 직접 비교하는 것 자체가 문제가 있다"고 덧붙였다.

지난 2008년 1월 다빈치를 도입한 삼성서울병원. 도입 후 1년간 이 병원은 한달에 불과 6~7건의 로봇수술만 시행했다.

도입한지 3년이 지난 지금도 한달 평균 수술건수가 30~40건 정도에 불과하다.

외래 환자가 1만명을 넘나드는 대형병원에서 이처럼 로봇수술 실적이 저조한 이유는 뭘까.

바로 적응증을 극도로 통제했기 때문이다.

현재 삼성서울병원은 전립선암 외에는 환자가 요구하기 전까지 로봇수술을 권하지 않고 있다.

삼성서울병원 관계자는 "로봇수술에 대한 안정성이 확보되기 전까지는 최대한 조심스럽게 접근하자는 것이 교수들의 공통된 생각"이라며 "환자가 원하거나 일부 전립선암처럼 적응증이 확실한 부위가 아니면 로봇수술을 자제하고 있다"고 전했다.

물론, 삼성서울병원의 사례를 정답이라고 단정하긴 힘들다.

하지만 대다수 의사들도 로봇수술이 제대로 자리를 잡기 위해서는 보다 신중한 접근이 필요하다고 입을 모은다.

보건의료연구원 허대석 원장은 "로봇수술이 옳다 그르다를 떠나 과연 올바르게 활용되고 있는지가 중요하다"며 "임상 데이터와 의학적 유용성에 맞춰 환자를 위해 로봇수술을 활용하고 있는지를 돌아봐야 한다'고 밝혔다.