특집아덴만 스타 이국종 교수 "한국 의료에 지쳤다"

|창간 특집 동행취재| 아주대병원 이국종 교수

"뭐가 바뀌었을 거라고 생각하셨어요? 쇼는 끝났고 관객들은 돌아갔습니다. 그게 전부고 그게 끝입니다."

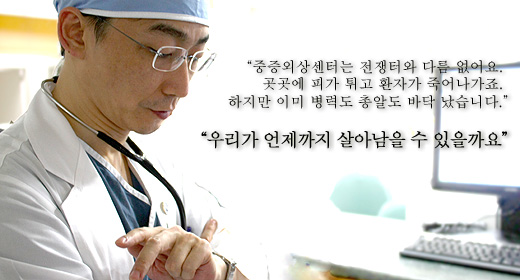

7월의 첫 날 아주대병원 중증외상센터에서 만난 이국종 교수(외상외과)의 첫 마디는 날카롭다 못해 칼끝처럼 다가왔다.

소말리아 해적들에게 총상을 입고 사경을 헤매던 삼호주얼리호 석해균 선장을 살려내면서 국민 영웅으로 떠올랐던 이국종 교수. 그 때의 열정과 흥분을 기대했던 기자의 잘못일까.

그는 "당신도 늦게나마 구경하러 왔느냐?"고 꾸짖기라도 하는 듯 오전 회진을 동행하는 내내 날이 선 말을 쏟아냈다.

"솔직히 석 선장 치료가 끝난 뒤 이리저리 많이도 끌려 다녔죠. 정치인부터 기자들까지 정말 많이 만났습니다. 각종 자료를 준비해 목에 핏대가 서도록 중증외상센터 설립 필요성을 알렸지만 뭐가 변했습니까. 이젠 정말 지쳤어요."

보건복지부는 석 선장 사건을 계기로 100억~200억원의 예산을 투입, 소규모 중증외상센터 20개를 건립하겠다고 발표했다.

물론 6천억원을 투입하기로 한 종전 계획에 비해 턱없이 적은 수준이지만 그래도 중증외상 의료체계 선진화에 도움이 되지 않을까.

이 교수는 "지금 대한민국에 필요한 것은 6천억원도, 20개의 외상센터도 아니다"며 "단 하나라도 인력을 육성하고 시스템을 조성할 수 있는 센터가 필요한 것"이라고 단언했다.

이어 그는 "당장 수술방에 들어갈 수 있는 전문의가 없는데 20개씩 센터를 지어서 무엇을 하겠느냐"면서 "새로운 정책이 나오면 너나 할 것 없이 하이에나처럼 달려드니 뭐가 제대로 굴러갈 수 있겠느냐"고 목소리를 높였다.

그는 이런 문제가 비단 정책적인 부분만은 아니라고 강조했다. 모두가 잘못된 환상에 빠져있다는 일침이다.

이 교수는 "정치인도, 공무원도, 국민도 헬기로 날아가 환자를 실어오고, 내가 메스를 대면 벌떡 일어나 인사하고 퇴원하는 줄 알고 있다"면서 "이런 것이 드라마, 영화에서나 가능하지 말이나 되는 이야기냐"고 되물었다.

그는 "그러니 자꾸 응급의료헬기 등 눈에 보이는 것에만 치중하는 것 아니겠느냐"며 "헬기를 아무리 띄워봐야 환자를 내릴 병원이 없는데 도대체 어디로 갈꺼냐"고 개탄했다.

특히 한 환자는 서울의 유수 병원에서 진료를 거부해 충남을 거쳐 다시 아주대병원으로 상경했다.

"여기 이 환자들을 보세요. 온 몸의 장기가 다 터졌는데 이 병원, 저 병원에서 다 문전박대 당하고 여기로 왔어요. 이 환자들에게 헬기가 필요할까요? 아니면 당장 지혈할 중증외상 전문의와 수술방이 필요할까요?"

이 교수는 기자와 동행하는 내내 단 한 층을 오르내리더라도 엘리베이터를 이용했다.

나중에 식사를 하며 이유를 물었다. 그는 "무릎 인대가 늘어나고 물이 차 제대로 걸을 수가 없다"고 털어놨다.

중증외상센터 사무실에는 책상마다 갖가지 진통제가 늘어져 있었다. 그나마 조그맣게 딸린 휴게실 겸 식당 겸 창고는 서류로 가득차 앉을 자리조차 부족했지만 이마저도 반납해야 하는 위기에 놓였다.

이것이 보건복지부가 지정한 중증외상 특성화센터의 현 주소다. 중증외상센터가 중증외상을 앓고 있는 꼴이다.

이런 가운데 국내에서는 매년 외상으로만 3만명 넘는 환자들이 사망하고 있다. 암, 심혈관질환과 함께 사망원인 세 손가락에 꼽힌다.

복지부는 이를 해결하기 위해 6천억원을 투입해 중증외상센터를 설립할 계획을 세웠지만 KDI가 경제성이 낮다는 이유로 거절했다.

그나마 100억∼200억원을 투자해 전국에 20개의 센터를 짓겠다는 방안도 응급의료기금이 소진되면서 사업 자체가 불투명하다.

"중증외상센터는 전쟁터와 다름없어요. 곳곳에 피가 튀고 환자가 죽어나가죠. 하지만 우리는 이미 병력도, 총알도 예전에 바닥 났습니다. 우리가 언제까지 이곳을 지킬 수 있을지 우리도 궁금해요."

아덴만 영웅을 살린 이국종 교수. 그가 한국의 의료 현실에 지쳐가는 이유다.