7억 청구했더니 5억여원 불인정하기도…"더 버틸 수 있을지"

개원할 때 시설이며 장비에 대한 부담이 꽤 컸지만 별 걱정이 없었다. 이 상태라면 5년 후에는 병원 규모를 늘릴 수 있을 것 같았다.

하지만 개원한 지 10년 째에 접어들면서 병원을 계속해야할 지 고민이 깊어지고 있다.

강산이 한번 바뀌는 동안 척추관절 시장은 180도 바뀌었다. 제발로 찾아오던 환자보다는 광고나 전단지를 보고 내원하는 환자가 늘었고, 인근 병원과의 가격경쟁으로 인해 수술 및 시술비도 낮췄다.

과열경쟁으로 덤핑수술이 판을 치는 게 아닌지 걱정이다.

특히 나를 힘들 게 하는 것 중의 하나는 정당한 의료행위에 대한 삭감 및 환수다.

척추전방골유압술만 해도 그렇다. 2000년대 중반까지만 해도 가장 많이 하던 시술이었지만 요즘엔 거의 하지 않는다.

청구하는 족족 삭감 당하다 보니 명맥만 유지할 정도로 줄었다.

환자에게 쓸데 없는 수술을 해서 그런 게 아니냐고 묻는다면 자신있게 "아니다"고 말할 수 있다. 교과서에도 나와 있고 치료 효과도 좋아 환자들의 만족도 또한 높은 시술이라고 자신있게 말할 수 있다. 하지만 어쩌겠나. 무조건 삭감되는데…앞으로 얼마나 더 버틸 수 있을지 의문이다.

성공가도를 달리던 척추관절병원이 심상치 않다. 일각에선 이미 꼭짓점을 찍었으니 추락만 남았다는 얘기도 심심치않게 새어 나오고 있다.

거침 없이 규모 확장에 나섰던 병원들도 증축 계획을 취소하고 경영 안정화에 초점을 두는 분위기다.

무엇보다 삭감, 환수는 병원 경영에 상당한 타격을 주고 있다.

300병상 규모의 A병원은 심평원 삭감으로 결국 문을 닫았다. 정당한 척추수술를 삭감하자 이의제기를 하는 방법으로 심평원과 맞서다가 급기야 행정소송을 제기했다.

그 과정에서 복지부 실사팀은 병원에 들이닥쳤고, 엎친데 덮친격으로 관할 세무서에서 세무조사까지 나오면서 병원은 휘청거렸다.

A병원은 4년에 걸친 긴 소송 끝에 승소하긴 했지만, 이미 입소문으로 환자가 줄어든데다가 세무조사 타격으로 폐업신고를 한 이후였다.

A병원 관계자는 "법적으로 정당한 의료행위였다는 사실을 밝혔지만 병원이 문을 닫은 지금 그게 무슨 의미가 있느냐"고 토로했다.

"청구액 절반 넘는 삭감률 말이 되나"

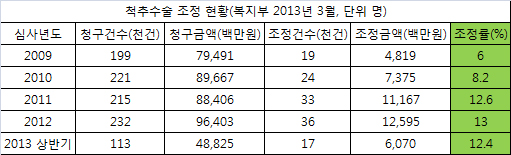

실제로 지난해 김정록 의원(새누리당)이 국정감사에서 발표한 자료에 따르면 2009년부터 매년 척추수술에 대한 삭감률이 증가했다.

지난 2009년 6%에 그쳤던 삭감률은 2010년 8.2%, 2011년 12.6%, 2012년 13%으로 늘어나더니 지난해에는 상반기에만 12.4%에 달할 정도로 증가세다.

삭감액 또한 2009년 48억원에 불과했지만 2010년도 73억원, 2011년도 111억원, 2012년 125억원으로 크게 늘었다.

서울지역 한 척추관절병원 또한 전체 청구액 5억 3000여만원 중 2억 7900여만원 즉, 50% 이상의 칼질을 당한 것으로 나타났다.

이를 두고 여론은 척추관절병원의 과잉진료를 문제 삼았지만 해당 의료기관들은 지역에 따라 심사기준이 다른 게 아니냐고 지적하고 있다.

대구의 한 척추관절병원은 청구액이 11억원에 달하지만 삭감액은 1억원, 삭감률은 9%대에 그치는 반면 위에 언급한 인천지역 한 의료기관의 삭감률이 64%에 달하는 것은 삭감 기준에 차이가 있을 것이라는 게 의료기관들의 주장이다.

한 척추관절병원 관계자는 "일부 과잉진료가 심각한 병원이 있는 것은 사실이지만 삭감률이 이 정도로 차이가 나는 것은 그 기준이 객관적인지 확인해 볼 필요가 있는 게 아니냐"고 말했다.

그는 이어 "삭감률만 보고 '척추관절병원=과잉진료'라는 인식이 확산되는 게 안타깝다"면서 "정당한 의료행위까지 인정하지 않는 사례가 많아 답답하다"고 하소연했다.

ㄱ척추관절병원장도 몇년 전부터 자신이 실시한 척추수술이 줄줄이 삭감되자 참지 못하고 행정소송을 제기해 승소했지만 남는 건 아무 것도 없었다.

승소에 따른 환급금보다 소송을 제기하면서 지출한 변호사 비용이 더 많았기 때문이다.

그는 "정당한 의료행위였다는 것을 밝혀 자존심을 지켰지만 남은 게 없다"면서 "괜히 정부기관과 맞섰다는 이유로 보복 심사를 당하는 건 아닌지 걱정"이라고 했다.

그는 이어 "교과서에서 배운 수술법이 왜 삭감 대상이 되는 것인지 이해가 안간다"면서 "지금은 수술을 하면 좋아질 것을 알면서도 삭감이 두려워 권하지 않는다. 누구를 위한 삭감인지 이해할 수 없다"고 토로했다.

이에 대해 심평원 관계자는 "물론 각 지원마다 심사에 차이가 있을 수는 있다. 하지만 가능한 일관성 있는 심사를 하려고 한다"면서 "심사에는 해당 의료기관의 특성 등 변수가 많다"고 밝혔다.

그는 이어 "환자의 상태에 따라 의사가 필요하다고 판단하면 바로 수술할 수 있지만, 약물치료 등 보존요법을 실시할 것을 기본으로 한다"면서 "앞으로도 국민건강을 위해 척추관절병원에 대해 집중심사를 계속 진행할 예정"이라고 덧붙였다.