의정피셜 13년째 접어든 병상 사고팔기 지속 불가능 사태

복지부, 공동활용병상제도 개선 추진…의료계 "답 없어 우려"

이는 최근 보건복지부가 의약단체 임원이 참여하는 보건의료발전협의체(보발협)에서 공동활용병상 제도 폐지방안을 논의하면서 논란이 수면위로 급부상했다.

복지부는 "최근 열린 보발협 회의에서 공동활용병상 폐지 등 특수의료장비 병상‧인력 설치 인정기준을 개선할 필요성이 있다는 데 동의했다"고 밝혔다.

실제로 의료계 또한 공동활용 병상 제도의 폐해에 공감, 이를 폐지하는 것에는 동의하지만 뾰족한 해법이 없다보니 우려감이 높은 상황이다.

■공동활용 병상 뭐길래?

공동활용병상 제도가 시작된 것은 지난 2008년 1월. 일정 규모 이하의 의료기관이 CT, MRI 등 고가의 특수 의료장비 검사를 하려면 일정 기준을 갖추라는 것이 제도의 핵심이다.

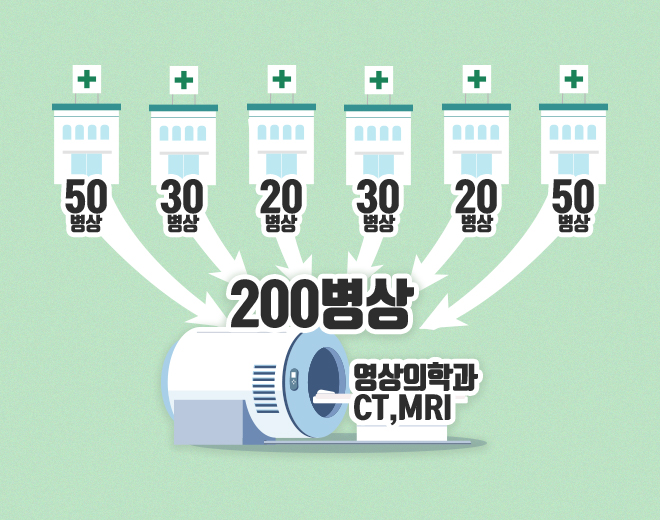

다만, 제도의 유연성을 위해 해당 기준 병상 이하의 의료기관이 CT·MRI 검사를 원하는 경우 인근 의료기관에서 병상을 빌려 운영하는 것을 허용했다. 이것이 바로 공동활용병상인 셈이다.

■공동활용 병상 폐해 극심…배보다 배꼽

문제는 병상을 사고파는 등 제도의 허점을 악용하는 부작용이 매년 더 심각해지고 있다는 점이다.

가령 이런 식이다. 200병상 미만의 A의료기관이 공동활용병상 제도를 적용, 부족한 병상 수 만큼을 인근 의료기관에서 빌려온다.

제도 시행 초반에는 긍정적으로 작용해 병상을 적절히 공유하며 필요한 CT·MRI검사를 실시했다. 하지만 수요·공급의 흐름에 따라 병상을 빌려오고 싶은 의료기관은 많은 반면 빌려줄 병상은 제한적이다보니 뒷돈(별도 비용)이 지급해서라도 병상을 확보하려는 행태가 자리를 잡기 시작한 것이다.

병상 당 10만~20만원으로 시작한 은밀한 거래(?)는 3년 전(2019년) 병상 당 100만~200만원까지 급등하면서 의료계 내부에서도 문제가 제기되기 시작했다.

가령, 공동활용병상으로 20병상을 확보하는데 1억원의 뒷돈(?)이 필요한 셈이다.

정형외과의사회 이태연 회장은 "여기서 1억원은 말그대로 검은 돈이기 때문에 세금계산서를 발행할 수도 없어 실질적으로는 1억원 이상이 지출된다"면서 "문제가 심각하다"고 전했다.

대한지역병원협의회 박진규 회장 또한 "현재 공동병상활용제도의 부작용이 심각해 지속하긴 어렵다"면서 개선 필요성에 공감했다.

이는 국회 또한 국정감사를 통해 수차례 공동활용병상의 폐해에 대해 거듭 문제를 제기해온 사안으로 제도개선 필요성이 거듭 제기돼왔다.

■문제는 공감…해법은 어디에?

이처럼 의료계는 물론 정부까지 제도의 폐해에 대해서는 모두가 공감, 개선이 필요하다는 데 이견이 없다. 문제는 뾰족한 해법이 없다는 것이다.

7일 의료계에 따르면 복지부는 공동활용병상 제도를 폐지하고 CT·MRI장비 도입 가능한 병상 기준을 100~150병상 이상 의료기관으로 낮추는 방안을 검토 중이다.

다만, 기존 의료기관들은 별도의 심의위원회를 검증을 거쳐 제도를 유지할 수 있도록 하고 신규 의료기관부터 해당 기준을 적용할 예정이다.

이를 두고 의료계는 "최근 병상 당 간격을 확대하는 등 정책 변화로 병원계 전반이 병상 수를 줄이는 추세인데 기준을 100~150병상으로 맞추는 것은 곤란하다"는 입장이다.

대개협은 "150병상 이상 병원만 CT, MRI장비를 보유할 수 있도록 하는 것은 소규모 의료기관의 경제적인 기회를 박탈하고 전문적인 진료영역을 축소하는 것"이라며 "이는 경제적 이득의 기회를 박탈하는 셈"이라고 지적했다.

이어 "지금도 의원급 의료기관의 경쟁력이 낮아 병원급으로 쏠림현상이 있는데 이번 시행규칙 개정안은 개원가의 경쟁력을 더욱 약화시킬 것"이라고 덧붙였다.

또한 복지부가 검토 중인 (가칭)특수의료장비 관리위원회 설치에대해서도 잡음이 예상된다.

복지부는 해당 위원회 심의을 거쳐야 CT, MRI를 보유 및 운영할 수 있는 기준을 마련할 예정. 대개협은 위원회가 소속 위원들의 이해관계에 따라 자의적으로 해석될 수 있다고 우려했다.

대개협은 "타 전문위원회에서도 잡음이 끊이질 않고 있는 현실에 비춰보면 위원회 심의를 통한 예외적인 승인으로 소규모 의료기관의 권리를 침해할 우려가 높다"고 지적했다.

■진료과목별로 입장차 제각각…해법 '난항'

특히 정형외과, 신경외과를 주축으로 병원급 의료기관들은 "급성기 질환으로 해당 병상 기준을 맞추기란 쉬운 일이 아니다"라면서 불만을 토로하고 있다.

영상의학과 개원가도 고민이 깊다. 이미 영상의학과 개원가에서는 공동활용병상 제도를 활용해 일선 의료기관의 병상을 엮어 영상검사 센터로 운영하는 개원 모델이 자리를 잡은 상황. 해당 제도의 폐지는 곧 영상의학과 개원에 상당한 파장이 예상된다.

휴먼영상의학센터 김성현 대표원장은 "해당 제도를 폐지하면 앞으로 영상의학과는 개원을 할 수 없는 과로 전락한다"면서 "영상의학과의 특수성을 고려해 예외적으로 제도를 운영할 필요가 있다"고 말했다.

기존에 공동활용병상 제도를 적용 중인 병원들은 벌써부터 심의위원회 규정에 주목하고 있다. 지역병원협의회 박진규 회장은 "앞으로 심의위원회 규정이 중요해질 것"이라면서 "의료진의 의견을 수렴해 제도를 개선했으면 한다"고 당부했다.

정부도 고민이 깊어지고 있다. 복지부는 내년 초까지 공동활용병상 제도 관련 시행규칙을 개정, 입법예고 절차를 마무리 짓는 것을 목표로 의료계와 협의를 시작했다.

복지부 관계자는 "당초 제도 도입 목적에 위배되면서 정리가 필요하다는 공감대가 형성됐다"면서 "다만, 의료현장의 목소리도 서로 다르고 폐지 이후 이렇다할 대안이 없어 난감하다"고 어려움을 토로했다.

그는 이어 "내년 상반기까지 논의를 마치는 것을 목표로 의료계와 논의를 진행할 예정"이라며 "구체적인 기준은 확정되지 않은 상태로 추후 의료계와 협의해 마련할 것"이라고 덧붙였다.